- 4.城跡めぐりと山歩き

- トップ

- 城跡めぐりの目次(建設中)

- プロフィール1

- 1.八王子城跡

- 2.滝山城跡

- 3.高幡城跡

- 4.深大寺城跡

- 5.忍の浮城

- 6.山あるき 南高尾山陵(2020.1.13)

- 7.山あるき 青梅丘陵(2020.2.25)

- 8.山あるき(43)大山(2021.6.5)

- 9.山あるき 弁天山・城山(2021.6.12)

- 10.山あるき 御岳山(2022.6.17)

- 11.埼玉県 日向山(2021.9.24)

- 12.山あるき 三頭山(2021.10.29)

- 13.山あるき 高水三山縦走(2021.11.6)

- 14.陣馬山から高尾山の縦走(2022.6.4)

- 15.山梨県 扇山(2022.8.12)

- 16.埼玉県(飯能)天覧山(2022.8.15)

- 17.長野県(富士見町)入笠山(2022.9.11)

- 18.山梨県 大菩薩嶺(2022.10.1)_元ネタ

- 19.神奈川県(藤野)金剛山(2022.11.19)

- 20.相模湖駅→小仏→高尾(2023.8.17)

- 21.100名城_9城(2024.8.11)

- 22.100名城_2城(2024.8.15)_台場

- 23.100名城_4城(2024.9.14)_小田原城

- 24.100名城_2城(2024.9.21)_佐倉城

- 25.100名城_(2024.9.28)_大多喜城

- 26.100名城_(2024.11.9)3城_福岡_熊本

- 27.100名城_(2025.4.27)4城_岐阜城

- 28.100名城_(2025.5.24)3城_高遠城

- 29.100名城_(2025.7.6)3城_続杉山城

- 30.100名城_(2025.7.12)川越城

- 31.100名城_(2025.8.14)名胡桃城など4

- 32.100名城_(2025.9.6)松代城など4

- トップ

- 城跡めぐりの目次(建設中)

- プロフィール1

- 1.八王子城跡

- 2.滝山城跡

- 3.高幡城跡

- 4.深大寺城跡

- 5.忍の浮城

- 6.山あるき 南高尾山陵(2020.1.13)

- 7.山あるき 青梅丘陵(2020.2.25)

- 8.山あるき(43)大山(2021.6.5)

- 9.山あるき 弁天山・城山(2021.6.12)

- 10.山あるき 御岳山(2022.6.17)

- 11.埼玉県 日向山(2021.9.24)

- 12.山あるき 三頭山(2021.10.29)

- 13.山あるき 高水三山縦走(2021.11.6)

- 14.陣馬山から高尾山の縦走(2022.6.4)

- 15.山梨県 扇山(2022.8.12)

- 16.埼玉県(飯能)天覧山(2022.8.15)

- 17.長野県(富士見町)入笠山(2022.9.11)

- 18.山梨県 大菩薩嶺(2022.10.1)_元ネタ

- 19.神奈川県(藤野)金剛山(2022.11.19)

- 20.相模湖駅→小仏→高尾(2023.8.17)

- 21.100名城_9城(2024.8.11)

- 23.100名城_4城(2024.9.14)_小田原城

- 24.100名城_2城(2024.9.21)_佐倉城

- 25.100名城_(2024.9.28)_大多喜城

- 26.100名城_(2024.11.9)3城_福岡_熊本

- 27.100名城_(2025.4.27)4城_岐阜城

- 28.100名城_(2025.5.24)3城_高遠城

- 29.100名城_(2025.7.6)3城_続杉山城

- 30.100名城_(2025.7.12)川越城

- 31.100名城_(2025.8.14)名胡桃城など4

- 32.100名城_(2025.9.6)松代城など4

城跡めぐりのヘッダー

4.城跡めぐりと山歩き

21.100名城_9城(2024.8.11)

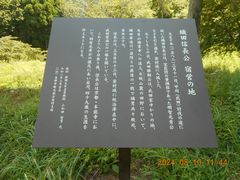

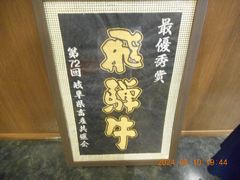

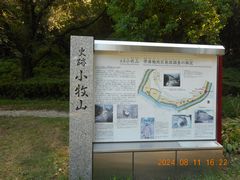

2024年8月10日からお盆の3連休で渋滞の真っ只中の予想。 2泊3日で実家の岐阜を目指し、途中の日本100名城と続日本100名城のスタンプを集めます。中部地方を中心に9城をまわりました。 1日目は、苗木城、岩村城 岐阜の実家 (岐阜宿泊) 2日目は、大垣城、美濃金山城、犬山城、小牧山城 (岡崎宿泊) 3日めは、岡崎城、古宮城、長篠城、吉田城 8月9日に神奈川県厚木付近で発生した地震により、東名高速が一時通行止めになり、8月10日の出発は、中央道で行くことに変更して自動車で渋滞覚悟で5時に出発したら、ほぼ渋滞なしで行けました。お盆のど真ん中なのに。。。 走行距離は、939Kmでした。 |

|---|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|